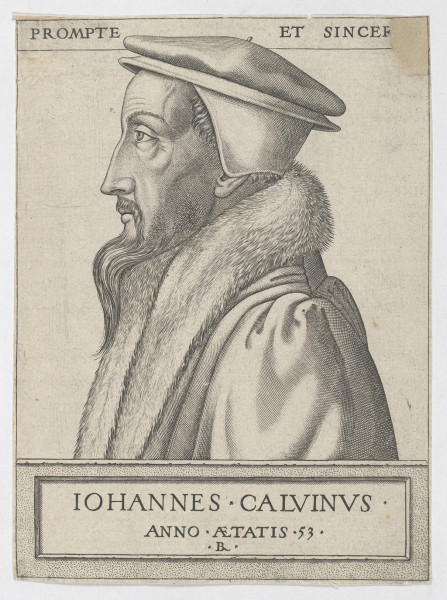

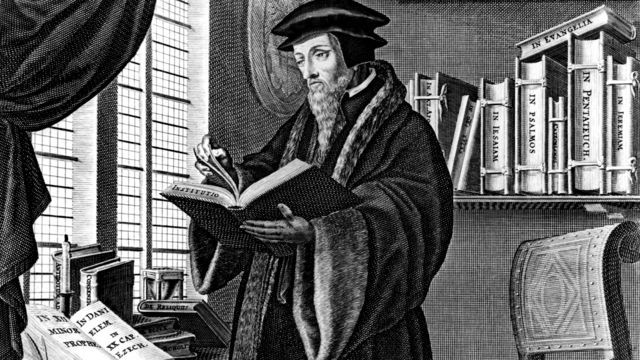

Жан Кальвин (1509 — 1564), один из самых значительных лидеров Реформации, был яркой и одаренной личностью. Юношей он поступил на юридический факультет университета в Орлеане, повинуясь воле отца, который хотел, чтобы сын стал юристом. Но когда отец умер, Жан оставил юриспруденцию. Ему удалось получить хорошее богословское образование, а проявившиеся незаурядные способности дали основания современникам называть молодого Кальвина «человеком ученейшим по всей Европе». Успешной карьере Кальвина в структурах католической иерархии воспрепятствовал его переход на сторону реформаторов. Во время учебы он сблизился с обществом гуманистов, среди которых господствовали лютеровские умонастроения. В 1533 году ему пришлось пережить внутренний разрыв с католичеством. Он так писал об этом: «Луч света неожиданно озарил меня, и я увидел, в какой пропасти заблуждений и в какой глубокой грязи я находился. И поэтому, о Господь, я вступил со страхом и трепетом, осуждая мою прежнюю жизнь, на Твой путь!» Однако, когда Кальвин открыто выступил с провозглашением евангельских принципов, то над ним тут же нависла угроза гибели и ему пришлось бежать из Парижа. В поисках убежища он оказался в Швейцарии, вначале в Базеле, а затем, в 1541 году в Женеве. Там он много работал и там же сложилась его теологическая система, вышли в свет его главные труды, сыгравшие важную роль в укреплении позиций протестантизма в Европе. Теоретическое наследие Кальвина составило 59 томов.

В Женеве Кальвин осуществил свой теократический проект. Учрежденный им политический режим он называл «Царством Божиим» на женевской земле.

Детство и юность Кальвина

Кальвин родился 10 июля 1509 году в Нуайоне, епархиальном центре на севере Франции, — пишет энциклопедия “Кругосвет”. Собственно настоящая фамилия его была Cauvin, но, по обычаю тогдашних ученых, он латинизировал ее в Calvinus. Хотя дед его был обыкновенным бочаром, его отец, Жерар Ковен, достиг довольно высокого положения в церковной и общественной иерархии, но в 1528 году недоброжелатели добились его изгнания. Мать Кальвина, Жанна Лефранк, была благочестивой женщиной из знатной валлонской семьи. Маленький Жан, отличавшийся выдающейся одаренностью, получил начальное образование вместе с отпрысками одного знатного семейства в замке Монмор. В 1524–1528 годах Кальвин изучал специальный курс формальной логики в коллегии Монтегю в Париже, где преподавание велось все еще схоластическими методами и где царил суровый аскетический дух. Однако Кальвин стремился раздвинуть узкие рамки этого обучения за счет интенсивных самостоятельных занятий различными научными дисциплинами. Первоначально его предназначали к церковной карьере (в возрасте 13 лет ему был обеспечен бенефиций), однако после окончания факультета свободных наук он, по желанию отца и по собственной склонности, решил обратиться к юриспруденции.

В Орлеане и в Бурже он слушал лекции самых знаменитых ученых-правоведов средневековых и ренессансных школ, и в 1531 году закончил изучение права со степенью лиценциата. В этот период Кальвин, не ограничиваясь юриспруденцией, старался расширить свои познания в области классической филологии и вообще гуманитарных наук. Результатом этих занятий стал его комментарий к трактату Сенеки О милосердии (De clementia), опубликованный в 1532 году. Однако более важными для всей последующей жизни Кальвина стали его контакты с теми евангелическими и реформистскими сообществами, которые во Франции объединялись вокруг гуманиста Фабера Стапуленсиса (ок. 1455– 1536); эти люди не только изучали Библию на языках оригинала, но и были знакомы с сочинениями М. Лютера, чьи 95 тезисов против индульгенций были опубликованы в 1517 году. Вращаясь в кругу сторонников Лютера, Кальвин постепенно и сам примкнул к евангелическим христианам. Впоследствии он писал: «Поначалу я столь упорно держался за это папистское суеверие, что мне нелегко было выбраться из этой бездны. Но внезапным обращением Бог принудил мое сердце к покорности».

Теология Кальвина

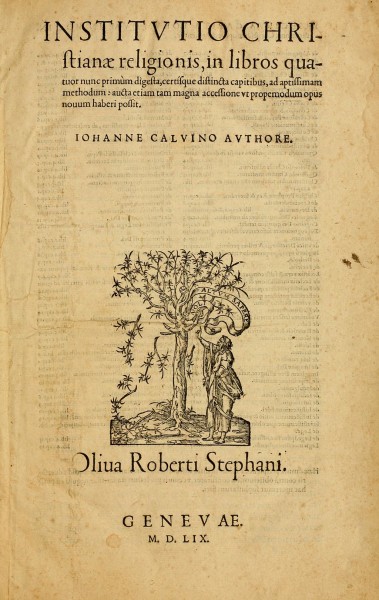

Существует мнение, что после Фомы Аквинского в христианском богословии не было столь же крупного теолога до тех пор, пока не появился Кальвин. Во время пребывания в Базеле Кальвин написал свой основной труд “Наставление в христианской вере” (1536). Впоследствии он продолжал работать над ним, переделывать и дополнять, так что в конечном счете его объем возрос в пять раз и составил четыре тома.

Ясность богословской позиции и строгая логика ее обоснования поставили книгу Кальвина в ряд лучших произведений протестантской мысли и принесли автору всеевропейское признание и неформальный титул “Аристотеля Реформации”.

Кальвин находил подтверждение каждой своей мысли в Священном Писании. Размышляя в «Наставлении» о Боге-Творце, о воле Божьей и Божьем плане спасения мира, он подчеркивает, что никогда не следует спрашивать, почему Бог поступает так, а не иначе. Ответ всегда может быть только один — такова Его воля. Бог создал этот мир для Своей славы. У человека же нет какого бы то ни было самостоятельного предназначения, никак не соотносящегося с волей Бога. У него нет никаких заслуг. Каждый из людей находится в полной власти Бога, Который еще до сотворения мира предопределил одних к спасению, других — к вечной погибели из-за своих собственных грехов.

Кальвин видел в христианской церкви общество избранных людей, в котором должна осуществляться слава Божия. Но эта слава сможет проявиться только тогда, когда церковь будет во всем соответствовать предписаниям Священного Писания, будет хранить в чистоте Слово Божие и строго соблюдать церковную дисциплину.

Основные принципы учения Кальвина подразделяются на две группы. Первая включает в себя положения, которые являются общими для всех протестантов (неприятие власти римского престола, признание Священного Писания как единственного авторитетного вероучительного источника, отправление богослужений на родном языке прихожан и др.). Во вторую группу входят принципы, которые ставят кальвинизм на особое место в протестантизме. Они имеют специфическую теологическую и церковно-общественную направленность:

1) мир и человеческий род — это подобие арены, на которой Бог, подобный величайшему режиссеру, воплощает Свой замысел, ставит Свою пьесу, содержание которой Ему одному известно от начала до конца;

2) вера в Бога — это великий дар Творца своему творению, но не все люди способны принять этот дар и по-настоящему уверовать; среди них есть те, кто к вере изначально не предрасположены и обречены умереть в состоянии безверия;

3) причина таких различий между людьми — абсолютное предопределения, согласно которому люди изначально разделены Божественной волей на избранных и осужденных; есть те, кому не дано ни уверовать, ни изменить свою посмертную участь, остающуюся непостижимой и составляющую тайну Бога;

4) ни одному человеку не дано точное знание об его предопределении, поэтому он не должен пытаться проникнуть в тайну Бога, а обязан искать веры, крепить ее в себя, служить Господу, вникать в глубинные смыслы Писания и жить так, как оно требует;

5) безверие — самый тяжелый грех; ему нет оправдания ни на земле, не на небе, и от расплаты за него не спасут никакие добрые дела;

6) самая высшая духовная доблесть — истинная вера, которую Бог дает человеку навсегда;

7) труд — основная земная форма служения Богу; человек обязан избегать в своей социальной жизни праздности; его долг — интенсивно трудиться, добиваться профессиональных успехов, приумножать свое богатство, но не превращать его в самоцель и все добытые средства вновь пускать в оборот; следует помнить, что все материальные ценности даны человеку во временное пользование.

Подобно апостолу Павлу, Августину и Мартину Лютеру, Кальвин, был убежден, что в жизни нет ничего случайного, а все находится во власти Божьего предопределения. «Нет случая, — писал он, — только духовная косность, не постигающая тайны Предопределения, называет «случаем» Промысел Божий». Радостная тайна Предопределения слаще меда для избранных и горше полыни для осужденных. Она гласит: «Избранные Богом погибнуть не могут». Но человек, пока он жив, не может знать наверняка, будет ли он на Божьем суде осужден или оправдан.

Кальвин утверждал: «Как в человеке есть две управляющие силы — одна для души и для вечной жизни, а другая — для тела и для жизни временной, так должны быть и в мире две власти — государство и Церковь». Но обе они должны служить одному и тому же делу, которое в интерпретации Кальвина звучало так: «Надо делать людям добро вопреки их воле». В этом тезисе отчетливо обозначилась идея оправдания высокими целями и мотивами самых жестоких, откровенно насильственных средств. И это был не просто теоретический тезис. Оказавшись в Женеве, Кальвин превратил его в практический инструмент социальных преобразований.

Женевская теократия

Женева до приезда в нее Кальвина представляла собой средоточие беспорядков и разброда. В ней не было евангельской церкви, отсутствовал гражданский порядок, господствовали кровавые усобицы и кулачное право сильных.

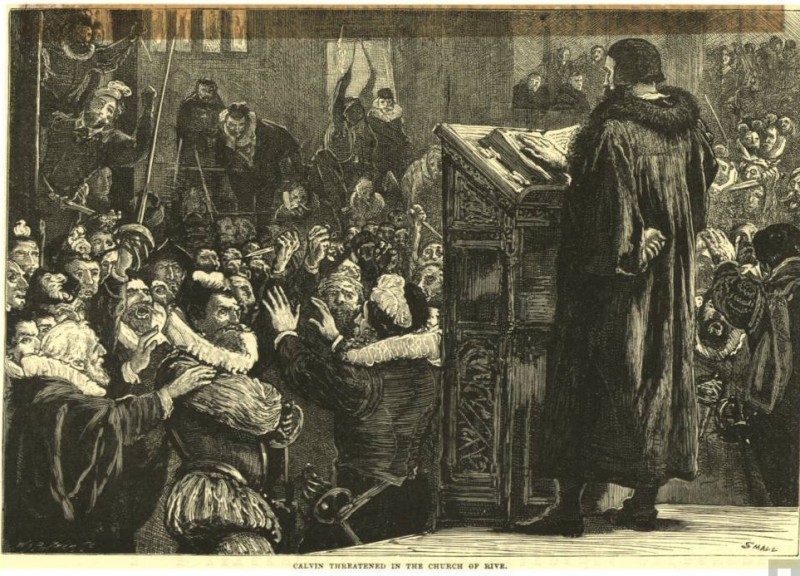

Кальвин, приехав в город, принялся в первую очередь за создание евангельской церкви и за наведение порядка путем утверждения внешнего дисциплинарного контроля за социальным поведением людей. Многим это не понравилось, и в итоге Кальвин был изгнан из города. Однако, после его отъезда город вновь погрузился в такую пучину беспорядков и бедствий, что Женевский магистрат был вынужден отправить к Кальвину послание с просьбой вернуться. После трехлетнего изгнания Кальвин возвратился и начал восстанавливать нарушенную религиозно-гражданскую жизнь.

С Кальвином Женева неузнаваемо изменилась. Он учредил шерстяной и шелковый промыслы, построил несколько больниц и богаделен, создал систему городской канализации, основал Женевского университета, над входом в который было начертано: “Страх Господень — начало премудрости”.

Суть преобразований, проводимых Кальвином, состояла в смене демократических институтов власти теократическими. Главными социальными ориентирами для него были дисциплина и порядок. «Будем бороться за святую власть дисциплины, — писал он, — и сам Господь истребит дыханием уст Своих всех наших врагов». Женевский реформатор черпал вдохновение из Ветхого Завета, где грех в израильском народе наказывался самым суровым образом. При этом он был убежден, что и в новозаветной церкви грехи заслуживают таких же суровых наказаний.

Весь город был отдан под наблюдение Консистории, органа церковного контроля и церковного суда, состоявшего из 18 членов, 6 из которых принадлежали к духовенству, а 12 были мирянами. В ее задачи входил контроль за жизнью каждого члена церкви. Для этого был учрежден институт «стражников», которые выполняли функции сыщиков, выведывающих всякие, даже самые малые попытки кого-либо восстать на учрежденную теократию. Контроль приобрел формы жесткого надзора за поведением каждого горожанина, за его речами, личной жизнью, нравственностью, едой, одеждой. Были закрыты все кафе, установлены запреты на многие светские развлечения, театральные представления, модные наряды и прически и даже на громкий смех. Сыщики наблюдали за поведением прихожан во время проповедей и арестовывали каждого, кто имел неосторожность некстати усмехнуться или понюхать табак. Тотальность контроля была такова, что гражданам начало казаться, будто стены всех домов обрели прозрачность.

Малейшее отступление от установленных церковью норм преследовалось и каралось. Во имя прочности установленного в Женеве Царства Божия к нарушителям применялись разнообразные наказания — выговор, открытое исповедание греха, лишение причастия и отлучения от церкви. Если требовалось более суровое наказание, Консистория передавала виновного светскому суду, который налагал тяжелые наказания — тюремное заключение, изгнание, эшафот и костер. Кальвин и его сторонники считали, что там, где речь идет о «славе Божьей», все дозволено — доносы, пытки, четвертования и т. п. За шесть лет в Женеве было казнено 58 человек, что дало основание говорить о превращении Консистория в подобие инквизиции.

Впоследствии Кальвина резко осуждали за его религиозную и социальную политику, а в идее оправдания насилия видели главный порок его позиции. Жесткие, репрессивные методы с помощью которых проводилась его политика, заставляют говорить о таких особенностях личности Кальвина, как отвлеченность и холодная механистичность его мышления. «Главная ошибка его в том, — писал Д. С. Мережковский, что насилие принято им как вечная правда Божия, как святость, не антиномично и трагично, а благополучно и безболезненно, как должное, и так, как будто вовсе не было Голгофы — величайшего насилия, совершенного людьми над Сыном Божиим… Жан-Жак Руссо выйдет из Кальвина, а из Руссо — Робеспьер. В опыте Женевской теократии видна нерасторжимая связь Реформации с Революцией. Нож гильотины выкован на огне Серветова костра» (Мережковский Д. С. Собр. соч. Реформаторы. Испанские мистики. М., 2002. С. 147).

Парадоксальность кальвинистской теократии состояла в том, что ее идеология проникала в сознание людей, и они начинали совершенно искренне принимать ее репрессивную механику как должное и искренне верить в ее исцеляющую силу.При Кальвине стали обычными ситуации, когда, например, купец, осужденный на смерть за прелюбодеяние, всходил на эшафот со словами благодарности Богу и отечеству за справедливость вынесенного приговора. Или, например, муж и жена, обвиненные в колдовстве, отправились на костер, благодаря Бога и Кальвина за то, что такая смерть избавит их от вечной погибели.

Реформатор Жан Кальвин и контрреформатор Игнатий Лойола

Историки обратили внимание на одно характерное совпадение, состоявшее в том, что женевская теократия Кальвина и орден иезуитов Игнатия Лойолы возникли почти одновременно. Более того, исследователи усматривают в Кальвине и Лойоле множество других общих черт. Так, Д. С. Мережковский отмечал, что обоих церковных деятелей, католического и протестантского, связывает обладание тремя глубокими волями. Первая — это воля к спасению не только личному, но и общему. Вторая — воля к порядку и третья — воля к всемирности. Оба они произносили слова «Gloria Dei» одинаковым, благоговейно трепетным голосом. «Слава Божия» значила для обоих «Царство Божие» не только на небе, но и на земле. Для обоих на первом месте стояла «Церковь Воинствующая» («Ecclesia militans»). Для обоих Иисус Христос – Полководец, Военачальник, а христиане — войско Христово. Для обоих каждый человек — воин, сражающийся в одном из двух вечных станов, на стороне Бога или дьявола. Оба они стремились к тому, чтобы Царство Иисуса Христа достигло самых отдаленных земель — от Европы до Бразилии и Китая. Принцип Лойолы, гласящий, что каждый человек должен быть «послушен как труп», вполне отвечал притязаниям Кальвина. Орудием Кальвина стала женевская инквизиция, мало чем отличавшаяся от католической. (См.: Мережковский Д. С. Собр. соч. Реформаторы. Испанские мистики. М., 2002).

В этом поразительном сходстве позиций женевского реформатора и папского контрреформатора проявилось не только правило о действии, порождающем противодействие, но и обнаружилась некая симметричность действий подвижников, находящихся в противостоящих друг другу конфессиональных станах.

Жан Кальвин и Мартин Лютер

Тот же Д. С. Мережковский предпринял попытку сравнительного сопоставления личности Кальвина с личностью Лютера. Он увидел в них двух сросшихся и вечно враждующих близнецов, напоминающих ему Авеля и Каина. «Может быть, они хотели бы убить друг друга, но срослись спинами так, что не только друг друга убить, но и в лицо увидеть друг друга не могут» (Указ. соч. С. 140). Эта несколько странная метафора может быть объяснима теми различиями в религиозном и метафизическом опыте, которые отличали Кальвина от Лютера. Если для Лютера свобода стояла на первом месте, то для Кальвина она — «чума», которую нельзя допускать в дом, поскольку женевский теократ ценил только послушание.

Лютер, в отличие от жесткого Кальвина с его установкой на тотальную регламентацию повседневной жизни мирян, доверял той интуиции религиозной свободы, которая жила в истинном христианине. «Религиозному гению, каким был Лютер легко дышалось в атмосфере свободного приятия мира, и до тех пор, пока сильны были его крылья, он не подвергался угрозе впасть в status naturalis» (Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Ивано-Франковски, 2002. С. 130).

Для Лютера на первом месте находился Новый Завет, для Кальвина — Ветхий Завет. Для Лютера важна евангельская Благодать, для Кальвина — ветхозаветный Закон, из которого он черпал вдохновение для своих общественно-церковных и государственных преобразований. Если для Лютера важна свобода от следования букве закона как высокая привилегия верующих, то для Кальвина Закон — средоточие обязательных идеалов, к которым следует стремиться, даже если достичь их невозможно.

Лютер придал Реформации национальную, народно-германскую окраску. Кальвин вывел ее за национальные границы и придал ей устремленность к всемирности. Лютер фактически узаконил раздробленность церквей и их возрастающее приумножение. Кальвин открыл в реформационном движении волю к единству.

Кальвин и Нострадамус

В середине XVI века столица Швейцарии Женева была центром крайнего протестантизма в Европе под руководством земляка Нострадамуса Жана Кальвина (1509—1564), говорится в «Энциклопедии Преступлений и Катастроф». И сам Кальвин, и его ученики отрицательно относились к астрологии. Именно из круга людей, близких к Кальвину, вышли первые памфлеты, направленные против знаменитого астролога. Неясно, встречался ли Нострадамус с Кальвином до эмиграции того из Франции в 1535 г., но они, наверняка, встречались во время странствий Нострадамуса за границей в 1538 — 1544 гг.

Ненависть Нострадамуса к Кальвину, пожалуй, выходит за пределы того, что может чувствовать всякий ортодоксальный, но в целом равнодушный к религиозным тонкостям католик. Она носит явно личный характер. Поэтому не удивительно, что Швейцарии и Женеве, в частности, Нострадамус посвятил изрядное количество предсказаний.

Многие из катренов отражают надежду Нострадамуса на то, что женевцы опомнятся и покончат с Кальвином. Так, в катрене I, 47 говорится: «Проповеди с Женевского озера раздражают людей. Они будут тянуться днями, потом неделями, Потом месяцами, потом годами. Потом все рухнет. Магистраты осудят свои вздорные законы».

А в катрене I, 61 Нострадамус продолжает эту мысль: «Жалкую, несчастную республику разорит новый магистрат. Их (граждан) великое число в горьком изгнании. Это заставит швейцарцев разорвать свой великий договор».

Кальвинизм

Направление протестантизма, основано Жаном Кальвином. Из Женевы распространился на Францию (гугеноты), Нидерланды, Шотландию и Англию (пуритане). Под влиянием кальвинизма проходили нидерландские (16 в.) и английские (17 в.) революции. Для кальвинизма особенно характерны: признание только Священного Писания, исключительное значение доктрины предопределения (исходящая от Божьей воли предустановленность жизни человека, его спасения или осуждения; успех в профессиональной деятельности служит подтверждением его избранности), отрицание необходимости помощи духовенства в спасении людей, упрощение церковной обрядности (во время богослужения не звучит протяжная духовная музыка, не возжигаются свечи, в церквах отсутствуют настенные изображения). Современные приверженцы кальвинизма — кальвинисты, реформаты, пресвитериане, конгрегационалисты. Общее число кальвинистов на конец XX века — 35 миллионов человек. Кальвинизм исповедует большинство населения Швейцарии, Голландии, Великобритании. Также кальвинизм достаточно сильно распространён во Франции, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Республике Корея (Южной Корее).

В конце XVI — начале XVII вв. с реформатством слилось близкое к нему течение цвинглианства, основанное швейцарским реформатором Ульрихом Цвингли. В кальвинизме существует несколько течений, из которых наиболее значительными по количеству верующих являются реформатская церковь и пресвитерианство.

Если Мартин Лютер начал протестантскую Реформацию церкви в XVI веке по принципу “убрать из церкви всё, что явно противоречит Библии”, то французский юрист Жан Кальвин пошёл дальше – он убрал из церкви всё, что в Библии не требуется. Поэтому протестантская Реформация церкви по Кальвину – кальвинистское богословие – характеризуется абсолютным рационализмом и отсутствием мистицизма.

Центральная доктрина кальвинизма, из которой рационально следуют все остальные доктрины – суверенитет Бога, т.е. верховная власть Бога во всём. Из этой доктрины следуют главные отличия кальвинизма от других христианских конфессий (католицизма, православия, баптизма и пр.):

Толкование Библии на основе только Библии. Любое место Библии толкуется кальвинистами не с позиций какого-либо человеческого авторитета (будь то Папа Римский, православный священник, пастор, руководитель какой-то религиозной организации и т.п.), а исключительно с помощью авторитета Божьего – других мест Библии, как, по мнению кальвинистов, это делал Иисус Христос и как отражено в Вестминстерском исповедании веры 1648 года: “Непогрешимое правило толкования Писания есть само Писание, и таким образом, когда возникает вопрос об истинном и полном смысле какого-либо места в Писании (которое не бывает многозначно, но однозначно), следует исследовать и познавать другие места, говорящие об этом более ясно”.

Среди других отличий кальвинизма от иных христианских конфессий можно отметить следующие:

Признание богодухновенности только Священного Писания – Библии (sola scriptura), откуда следует признание погрешимости любых церковных соборов: “31.4. Все синоды и соборы, созываемые с апостольских времен, будь то общие или поместные, могут ошибаться и многие ошибались, поэтому их решения не являются сами по себе правилами веры или практической деятельности, но принимаются в помощь им (Ефесянам 2:20; Деяния 17:11; 1 Коринфянам 2:5; 2 Коринфянам 1:24)” (Вестминстерском исповедании веры, Глава 31. О Синодах и Соборах, пункт 4).

Отсутствие монашества. Потому что, по мнению кальвинистов, Бог создал мужчин и женщин для создания семьи и рождения детей: “И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею” (Библия, Бытие 1:28). “Утешайся женой юности твоей, груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно” (Библия, Притчи 5:18-19).

Отрицание необходимости помощи духовенства в спасении людей, ликвидация церковной обрядности (во время богослужения не звучит протяжная духовная музыка, не возжигаются свечи, в церквах отсутствуют настенные изображения). Принятие доктрины предопределения (исходящая от Божьей воли предустановленность жизни человека и всего мира, его спасения или осуждения) (главы 3, 5, 9-11, 17 Вестминстерского исповедания веры): “Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей… верующих по действию державной силы Его” (Библия, Ефесянам 1:4-5,11,19; 2:4-10). “Уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни” (Деяния 13:48). “Не вы Меня избрали, а Я вас избрал” (Иоанна 15:16). “Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение” (Мф. 11:25-26)

(по материалам Википедии)

Распространение учения Кальвина в Европе и Америке

Внутри кальвинизма наблюдались то усиления, то ослабления радикалистских умонастроений. После смерти Кальвина его последователи стали проводить более умеренную церковно-общественную политику.

Первой страной, в которой кальвинизм получил широкое распространеннее, была Швейцария. Кальвину еще при жизни, в 1549 году удалось заключил соглашение с церквами Цюриха и Берна, придерживавшихся учения своего реформатора У. Цвингли. Возникло новое вероучение, составленное из идей Кальвина и Цвингли, которое и было принято во всех реформатских церквах Швейцарии.

Значительную победу кальвинизм одержал в Германии. Те, кто по каким-то причинам разочаровались в лютеранстве, потянулись в кальвинистские церкви. В 1562 году был составлен так называемый «Гейдельбергский катехизис», объединявший учения Лютера и Кальвина, в котором отсутствовало учение о предопределении.

Кальвинизм смог пустить корни и на родине Кальвина, во Франции. И только жестокие преследования кальвинистов-гугенотов, вылившиеся в геноцид Варфоломеевской ночи и последующие религиозные войны не дали протестантским вероучениям закрепиться в этой стране. Сходной оказалась ситуация и в Нидерландах, где поначалу возникло множество кальвинистских (реформатских) церквей. Однако оккупационная политика католической Испании, репрессивные меры против протестантов, предпринимаемые герцогом Альбой заставили тысячи кальвинистов искать убежища в других странах.

Особенно успешно кальвинизм укоренялся в Шотландии. Здесь его апостолом стал ученик Кальвина Джон Нокс (1515 — 1572). Во время своего пребывания в Женеве он воспринял вероучение Кальвина и, вернувшись в Шотландию, основал пресвитерианскую церковь по образу Женевской церкви. Утвердившаяся в ней строгость моральных требований к каждому своему члену привела к появлению нового названия, закрепившегося за последователями Кальвина-Нокса: их стали называть пуританами (от латинского purus — чистый).

Самое широкое распространение кальвинизм получил в Америке. Это произошло в результате эмиграции в Новую Англию тысяч шотландских кальвинистов-пуритан, вынужденных спасаться от гонений за океаном. Они принесли с собой дух кальвинизма и сумели превратить пресвитерианскую церковь Америки в одну из самых больших и влиятельных церквей протестантского мира.

Молитва Кальвина

Всемогущий Бог Отец, даруй нам, ибо путь наш земной нелёгок, силу Духа Твоего Святого, дабы идти нам мужественно сквозь огонь и воду, так подчиняясь законам Твоим, чтобы встретить смерть без страха, уверенно полагаясь на помощь Твою. Помоги нам сносить ненависть и вражду человеческую, доколе не достигнем окончательной победы и не войдём, наконец, в благословенный покой, который обрёл для нас кровью Своею Сын твой единородный. Аминь.

Установление Божественного порядка

Проповедь Кальвина не упала на бесплодную почву, — пишет в биографическом очерке Кальвина Б.Д.Порозовская. — Вряд ли можно найти, даже в те времена, другое государство, где бы при таком небольшом населении и в такой промежуток времени совершено было так много казней: 58 смертных приговоров и 76 декретов об изгнании в такое сравнительно мирное время, каким был первый период его деятельности в Женеве (1542—1546 гг.), лучше всего показывают, как охотно женевские власти пользовались своим правом. Но еще ужаснее была та жестокость, которой отличалось само судопроизводство. Пытка была необходимой принадлежностью всякого допроса — обвиняемого пытали до тех пор, пока он не признавал обвинения, подчас в мнимом преступлении. Детей заставляли свидетельствовать против родителей. Иногда простого подозрения достаточно было не только для ареста, но и для осуждения: в числе этих 76 человек, осужденных на изгнание, 27 были осуждены только по одному подозрению. Человеческая жизнь словно потеряла всякую цену в Женеве. Особенно ужасно было обращение с мнимыми распространителями чумы. В эту эпоху чума свирепствовала в Европе и несколько раз настигала и Женеву. Как и всегда, распространение ее приписывалось невежеством проискам злонамеренных людей, отравителей, но нигде эти слухи не имели таких ужасных последствий, как в Женеве. Достаточно было одного подозрения, чтобы подвергнуть такого мнимого отравителя строжайшему допросу со всеми его атрибутами. В начале 1545 года число этих несчастных, обвиняемых в “колдовстве, в союзе с дьяволом, в распространении заразы”, так возросло, что все темницы были ими переполнены, и тюремный смотритель докладывал совету, что не может больше принимать арестантов. Обращение с ними было поистине варварское. Прежние приемы пытки казались слишком слабыми, и власти обнаруживали в этом отношении адскую изобретательность. Часто несчастные умирали под пыткой, продолжая утверждать свою невиновность; другие в отчаянии сами лишали себя жизни “по внушению сатаны”, как гласят протоколы. В промежуток времени от 17 февраля до 15 мая 1545 года таких “отравителей” погибло 34 от самых возмутительных способов казни.

Страсть к роскоши, которой отличались богатые женевцы, также исчезла. Реформатор не ограничивался одними требованиями скромной, умеренной жизни. Он вносил свою регламентацию в малейшие детали быта, определяя цвет и фасон костюмов, добротность материи, предписывая законы для женской прически, устанавливая даже максимум блюд на пирах. В регистрах города можно прочитать иногда вещи анекдотического характера. Три кожевника, читаем мы, присуждаются к трехдневному заключению на хлеб и на воду “за распутство”: они съели за завтраком 3 дюжины пирожков!

Исчезли и национальные увеселения Женевы, ее театральные представления, народные праздники со стрельбой в цель; запрещены были всякие игры, танцы, музыка, распевание светских песен, шумные празднования свадеб и т. п. Кальвин упразднил также трактирные заведения. Вместо них были устроены так называемые аббатства или духовные казино, по одному в каждом из пяти городских кварталов. В этих-то аббатствах женевские граждане, не сумевшие побороть в себе потребность общения, могли проводить свой досуг под светским и духовным надзором. Хозяин заведения был правительственным чиновником. Он должен был следить, чтобы гости не садились за стол, не совершив предварительно молитвы, чтобы они не божились, не вели себя неприлично, не вступали в бесполезные прения, и о каждом нарушении этих правил доносить властям. Той же железной дисциплине, хотя и с большими трудностями, было подчинено и сельское население.

Так постепенно реформатор осуществил тот идеал общины верующих, который носился перед ним в то время, когда 26-летним молодым человеком он писал свое “Наставление в христианской вере”. Женева стала настоящей духовной монархией. Даже совет, открывавшийся молитвой и благочестивой проповедью, более походил на церковное, чем на государственное собрание.

Если женевский патриот старого закала не мог не считать новых железных порядков своего рода порабощением, то, с другой стороны, людям, принужденным покинуть родину из-за религиозных убеждений, этот город, где можно было беспрепятственно служить Богу по Евангельскому учению, должен был казаться истинным убежищем свободы. И действительно, те же ворота, ежедневно принимавшие новые толпы беглецов, ежедневно раскрывались также, чтобы выпускать тех, кто, укрепив свой дух в общении с реформатором, снова устремлялся в бой. Из Италии и Франции, из Англии, Венгрии и Польши — отовсюду стекались в Женеву приверженцы Реформации, чтобы видеть воочию ее образцовые порядки, чтобы услышать проповедь того, кто почитался всеми хранителем чистого учения и под влиянием которого они проникались неукротимым религиозным пылом, настоящей жаждой мученичества. Сам Кальвин, обыкновенно смотревший на это усердие как на самое обыкновенное явление, в одном письме обнаруживает невольный энтузиазм при виде своей боевой дружины. “Это невероятно, — пишет он Буллингеру (май 1561), — с каким усердием наши друзья посвящают себя распространению Евангелия. Как другие теснятся вокруг папы, чтобы получить выгодное место, так они рвутся взять на себя крест. Они осаждают мою дверь, чтобы получить часть нивы для возделывания. Ни один король не имеет таких усердных придворных, как я. Они оспаривают друг у друга опасные посты. Я иногда стараюсь удержать их. Я указываю им на жестокий эдикт, повелевающий истреблять все дома, придерживающиеся нового культа. Я напоминаю им, что более чем в 20 городах верующие были перебиты чернью. Но ничто не может их удержать…”

Это была страшная, кровавая пора. Почти во всех странах Западной Европы велась религиозная борьба. Везде лилась кровь, дымились костры. Но особенно свирепствовала тогда реакция во Франции. Единичных преследований и казней было недостаточно; истребления еретиков производились массами. В 1545 году три города и 22 деревни, населенные вальденсами, были разрушены; тысячи людей умерщвлены в битве, казнены, сожжены. Ежедневно почти в каком-нибудь городе Франции зажигался костер для гугенота. Но успехи реформы от этого еще более усиливались. Кальвин следил за движением с зоркостью полководца. Он укреплял дух своих единомышленников посланиями, отправлял к ним своих учеников в качестве проповедников, и мужчины и женщины с энтузиазмом всходили на костер, радуясь своему мученичеству, как особой милости неба, и благословляя Кальвина, пославшего их на этот подвиг. В 1553 году один из таких мучеников, находясь в тюрьме, с восторгом пишет реформатору: “Уведомляю вас этим письмом, что к Троице я надеюсь быть в Царствии небесном, если только Господь раньше не призовет меня к себе”.

И все же следует понимать, что это было пост-средневековье, где пытки и казни воспринимались не так остро, как в наш гуманистический век, а поэтому и свершения Кальвина следует рассматривать глазами человека, жившего в то время, — пишет журналист Алексей Белецкий. — Подчас то, что кажется нам жестокостью, на то время являлось проявлением величайшего гуманизма. В целом, Кальвину удалось поставить во главу угла науку, что принесло Швейцарии, а затем и Голландии большое преимущество в экономическом развитии. Помимо того, собственно протестантизм, как течение, обязан именно Кальвину — если Лютер приоткрыл завесу в отношениях человека с Богом, то Кальвин надежно закрепил ее на века в том числе и на государственном уровне, что стало толчком для распространения протестантизма по всей Европе. К слову, на то время, Женева стала своего рода Меккой для притесняемых протестантов всех толков из самых разных стран — именно здесь они могли найти по их словам наиболее приближенную модель к Царству Божьему на земле.

Последние годы Кальвина

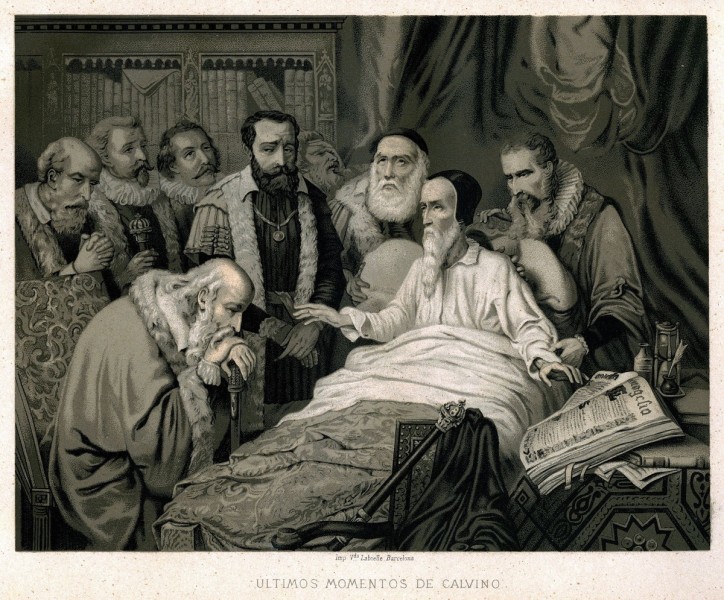

Умирая, реформатор имел поэтому полное право оглянуться с чувством удовлетворения на свое дело, говоря: “Бог дал свое благословение моей работе”, — продолжает в биографическом очерке Кальвина Б.Д.Порозовская. — Кальвин умирал уже давно. Беспримерная напряженная деятельность подточила его и без того слабое здоровье. В 40 лет реформатор казался уже дряхлым сгорбленным стариком; только глаза его сохраняли свой обычный юношеский блеск, а неутомимость в работе как будто еще усиливалась. В 1559 году, страдая жестокой лихорадкой, он сам наблюдал за возведением укреплений в защиту от грозившего нападения герцога Савойского. С тех пор его физическое состояние сильно ухудшилось. К сильнейшей мигрени, которой он страдал еще с детства, присоединилось кровохарканье, одышка, подагра и всевозможные другие болезни, часто приковывавшие его надолго к постели. А в это время он руководил судьбами Европы и, преодолевая силой воли свои страдания, диктовал секретарю целый ряд произведений, не уступающих по ясности и энергии мыслей произведениям предыдущей поры. Но с середины 1563 года близость роковой развязки стала очевидной. Несмотря на советы врачей, Кальвин не переставал читать лекции и проповедовать, что было для него, безусловно, вредно. Наконец 6 февраля 1564 года во время проповеди сильный приступ кашля заставил его остановиться, рот его наполнился кровью, и его унесли домой. С тех пор он больше не появлялся на кафедре.

Страдания больного были ужасны. Иногда он по нескольку дней подряд не принимал пищи и только с трудом проглатывал немного воды. 10 марта совет приказал во всех церквах молиться “за здоровье г. Кальвина, находящегося в смертельной опасности”. Эта продолжительная агония продолжалась почти четыре месяца. Кальвин сносил свои страдания без жалоб и даже в минуты сравнительного облегчения продолжал работать, отвечая на все увещевания друзей, моливших его беречь себя для блага церкви: “Разве вы хотите, чтобы Бог, когда пошлет за мной, не застал меня за работой?”

В Пасху (2 апреля) больной велел отнести себя в церковь и принял причастие из рук Беза. В конце того же месяца он выразил желание проститься с членами совета и проповедниками, и те, узнав об этом, в полном составе по очереди явились к нему на квартиру. И тех и других реформатор увещевал не терять мужества, несмотря ни на какие испытания, строго исполнять свои обязанности и защищать всеми силами чистоту учения. В то же время он просил у всех прощения за свои ошибки, говоря, что болезнь иногда делала его раздражительным, гневным, несправедливым.

Вся Женева с глубоким участием следила за ходом болезни своего пастыря. Семидесятишестилетний Фарель, не слушаясь Кальвина, явился из Невшателя, чтобы увидеть его в последний раз. Беза также не отходил от его постели и с глубоким чувством описал потом его последние минуты. Смерть медленно парализовала один орган за другим. В последние дни Кальвин лишь с трудом мог бормотать слова молитвы, и только взгляд, по-прежнему живой, блестящий, говорил о том, что сознание до конца не покидало это разрушавшееся тело. Наконец 27 мая 1564 года в 8 часов вечера его не стало. “В этот день, — говорит Беза, — вместе с закатившимся солнцем, погасло и самое блестящее светило церкви”.

Смерть Кальвина доказала неосновательность клеветы, распространявшейся про него врагами. Еще 26 апреля он составил завещание, в котором завещает своим племянникам, детям своего любимого брата Антуана, свое скромное имущество, состоявшее из книг и предметов домашнего обихода и оцененное им приблизительно в 220 талеров. Несмотря на значительное содержание, назначенное ему советом, и на его частые подарки, Кальвин с трудом сводил концы с концами. Личные его потребности были более чем скромны, но за его столом было всегда много приезжих, а кошелек всегда был открыт для нуждающихся эмигрантов. Во время своей последней болезни Кальвин даже отказался принять жалованье, так как, не будучи в состоянии исполнять своих обязанностей проповедника, не считал его заслуженным. Тем не менее враги продолжали при жизни обвинять его в корыстолюбии и роскошной жизни. Однажды один знатный иностранец проездом постучался в двери его скромного домика. Это был Садолет. Он ожидал, по слухам, увидеть своего противника окруженного роскошью, с толпой придворных и был поражен, когда отворивший ему двери хилый сгорбленный человек в сильно поношенном сюртуке оказался самим “женевским папой”.

На другой день после смерти громадная толпа народа сопровождала его останки на кладбище. По желанию реформатора, выраженному в завещании, он был похоронен “обыкновенным образом”, то есть без всяких церемоний, без памятника, даже без надписи на могиле. Скоро местонахождение его могилы было забыто, и только в последнее время небольшой черный камень отмечает место, где, по некоторым предположениям покоится прах великого женевского реформатора.

Кальвин поощрял развитие науки и благодаря его реформам Швейцария стала мировой часовой индустрией

Журналист Игорь Светов пишет так о Кальвине: «Согласно учению Кальвина о Церкви, истинную Церковь должны составлять люди, святость которых проявляется в их высоконравственном поведении и соблюдении церковной дисциплины. «Церковь, — писал Кальвин, — это организованное общество святых, которые свидетельствуют о себе как о народе Божьем повсюду через свои дела, поступки и строгость нравственного поведения». Действующая в реальной жизни религиозная организация — это «видимая» церковь.

Идеальной формой государства Кальвин считал республику, управляемую «избранными» святыми. Эту идею он попытался осуществить в Женеве, заменив там папскую власть протестантским теократическим режимом.

Основная власть сосредотачивалась в руках консистории, в которую входили все проповедники города и 12 наиболее достойных (то есть отобранных самим Кальвином) членов Малого совета. Членам консистории вменялось в обязанность надзирать за образом жизни каждого жителя города и немедленно доносить о малейшем намёке на богохульство и безнравственность. В результате, жизнь каждого женевца была опутана сетью бесчисленных мелочных регламентаций: во что одеваться, чем питаться, что пить, что читать. Категорически были запрещены танцы, карнавалы, театральные представления.

В распоряжении Кальвина оказался богатый торговый город, превратившийся вскоре в протестантскую Мекку. Со всей Европы сюда устремлялись паломники, искавшие духовного обновления.

В типографиях города многотысячными тиражами печатались богословские труды. В 1559 году в Женеве была учреждена протестантская Академия и при ней — коллегия для подготовки священников. Таким образом, следуя своему амбициозному замыслу, Кальвин не только выдвинул предельно радикальную, систематически изложенную доктрину, но и создал дисциплинированную и эффективную организацию, ставшую оплотом, боевым авангардом реформаторского движения во многих странах.

Можно смело утверждать, что Реформация изменила политическое лицо Европы, — благодаря принесенным ею политическим и социальным переменам. Свой отпечаток, безусловно, наложили и некоторые новые идеи, обрушившиеся на ничего не подозревающую Европу. Был поставлен под сомнение ряд представлений, которые прежде вносили свой вклад в обеспечение политической и социальной стабильности Западной Европы. Одно из таких представлений касается “данности” существующих социальных структур.

По утверждениям некоторых политических теоретиков, Реформация, а точнее кальвинизм, сыграла ведущую роль в переходе от средневекового понятия о мироустройстве, основанном на порядке, который представлялся естественным и вечным, к современному порядку, основанному на изменениях. Иными словами, средневековое мировоззрение было статичным: каждому человеку было дано определенное место в обществе на основании рождения и традиции, изменить это положение было невозможно. Однако кальвинизм предложил «идеологию перехода», согласно которой положение человека в мире, по крайней мере, частично, зависело от его собственных усилий. Однако даже если политическая революция и не обязана своим вдохновением Кальвину, то научная революция конца ХVI — начала XVII веков твердо основывается на религиозных идеях, возникших в период Реформации.

В итоге все реформы Жана Кальвина, запрещающие носить драгоценности, вынудили золотых дел мастеров и других ювелиров проявить незаурядную смекалку и изобретательность. Таким образом, мастера избрали для себя новое, независимое ремесло — часовое.

И именно в часах они решили воплотить все свои ювелирные знания и умения. К чему это привело? Мы можем наблюдать, как весь мир и спустя сотни лет преклоняется перед чудесами швейцарской часовой промышленности.

Кальвин-политик

Кальвин вел тесную переписку почти со всеми политическими и коронованными лицами Европы. Особенно интересна его переписка с приверженцами Реформации в Речи Посполитой, куда в то время входили Украина, Литва и Белоруссия. Кальвин вел оживленную переписку с семьей князей Радзивиллов, краковским воеводой Тарновским, вдохновителем польской реформации Яном Ласким, он писал даже королю Сигизмунду II. В Англии он вдохновлял герцога Соммерсета, регента и воспитателя короля Эдуарда VI, во Франции переписывался с принцем Конде, адмиралом Колиньи. Кальвин с радостью смотрел, как через Корнавенские ворота не только беженцы со всей Европы, как и сам он, когда-то жалкий скиталец, входят в Женеву, но и ежедневно выходят неукротимые проповедники евангельского учения, проникнутые религиозным пылом и жаждой мученичества.

Статья «Жан Кальвин: как быстро сделать Пробуждение», автор Владислав Бачинин была подготовлена для журнала IN VICTOY (Март 2007)

INVICTORY теперь на Youtube, Instagram и Telegram!

Хотите получать самые интересные материалы прямо на свои любимые платформы? Мы готовим для вас обзоры новых фильмов, интересные подкасты, срочные новости и полезные советы от служителей на популярных платформах. Многие материалы выходят только на них, не попадая даже на сайт! Подписывайтесь и получайте самую интересную информацию первыми!