Вы никогда не задумывались: почему в седьмой главе книги Деяний так подробно излагается речь Стефана, в которой тот пересказывает историю Израиля слушателям, знающим ее не хуже его самого? Все дело в том, что первомученик выступает в свою защиту, а обвинение, ему предъявленное, таково: «Этот человек все время выступает против нашего святого Храма» (Деяния 6:13).

Стефану вменяют посягательство на святое место, и в опровержение этого обвинения он представляет членам Совета обзор не «священной истории», а «священной географии»: Господь явился Аврааму в Месопотамии, и после – в Харане, а Моисею – в земле Мадиамской. С Иосифом Господь был в Египте, с праотцами – в Шехеме. С народом Израиля Он и вовсе сорок лет пребывал в пустыне портативно, посредством скинии. О каком святом месте вы говорите? «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» (Деяния 7:48)!

Не об этом ли писал Пророк? «Не надейтесь на обманчивые слова: “здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень”… Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля… Я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом» (Иеремия 7:4,12,14).

И, действительно, в Силоме, где в XIII-XI вв.до н.э располагалась Скиния Завета, куда около трехсот лет трижды в год (на праздники Песах, Шавуот и Суккот) сходился весь Израиль, теперь – голое место, на котором археологи находят лишь разбросанные камни да черепки. Воистину – святых мест не существует! Свят Один только Господь. Лишь единение с Ним освящает Его народ, причем – на всяком месте.

Тем не менее, сказано: пойдите! Пойдите, посмотрите, убедитесь! Изучение географического, исторического и даже культурного контекста событий прошлого способствует более глубокому пониманию как самих событий, произошедших тысячелетиями ранее, так и текстов, описывающих эти события.

Возьмем, к примеру, столь известную историю, как «Илиада» Гомера. Не знаю, как вам, а мне один ее момент не давал покоя. Все знают, что Одиссей предложил ахейцам сделать из ставших лишними кораблей средство для десантирования группы захвата в форме коня и, имитируя отбытие восвояси, спрятать флот за близлежащим мысом. Вот и спрашивалось: почему троянцы не додумались заглянуть за мыс, дабы убедиться, что опасность миновала?

В одном из голливудовских фильмов о троянской войне киношники, не имевшие представления о том, насколько полог рельеф и пряма береговая линия в той местности, обыграли это особым образом: один бесстрашный троянский лазутчик, перевалив крутой холм, таки обнаружил укрывшийся в глубокой бухте вражеский флот. Он поспешил было оповестить своих, но меткая стрела бдительного ахейца-дозорного разрушила его намерения, а «отряд не заметил потери бойца».

Но стоит лишь выйти на берег в устье пролива Дарданеллы, где располагалась древняя Троя, понимаешь, насколько гениальным был план хитроумного Одиссея. Окончание мыса Геллы видно оттуда, как на ладони, на удалении менее одной мили. Вот только находится мыс этот на другом континенте – в Европе! Покинув в направлении Эллады азиатское побережье осажденного города, ахейские корабли скрылись за пятимильной линией горизонта, после чего повернули на северо-восток к Галлиполи и вернулись обратно под прикрытием полуострова. Все складывается в ясную и логичную картину!

Уверяю вас: посещение мест, упоминаемых в Писании, зачастую чревато не менее поразительными «инсайтами». К примеру, в послании семи церквам из книги Откровения говорится: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откровение 3:14-18). Иносказательный смысл этого текста более-менее очевиден. Но на что намекает в нем Господь непосредственно?

Лаодикия была духовным, коммерческим и культурным центром конгломерации из трех городов, включавшей также Колоссы и Иераполь (Колоссянам 2:1). Иераполь, расположенный на близлежащем склоне, славился горячими (от 35 до 100° C) источниками минеральной воды. Тысячи людей – от царей до простолюдинов – стремились попасть туда со всех концов империи для лечения артроза, атеросклероза, гипертонии, рахита, болезней сердца и т. д. В настоящее время там находится термальный курорт Памуккале. Непрерывным потоком автобусы везут туда туристов, желающих полюбоваться травертинами и поплавать в горячем «Бассейне Клеопатры». Увы, далеко не всем интересны уникальные археологические объекты древнего города, упомянутого в Писании. А их там немало, уж поверьте.

Колоссы же на противоположном склоне долины дорожили источником холодной питьевой воды, бьющим из расселины в скале (предание местных гностиков приписывало его происхождение деятельности ангелов, на чрезмерный интерес к которым намекает апостол – Колоссянам 2:18). Однако, сливаясь вместе, горячие ручьи из Иераполя холодный поток от Колосс образовывали тепловатую воду, питье которой вызывало рвотную реакцию. Чюрюксу, современное турецкое название реки, в долине которой расположена Лаодикия, в переводе означает «гнилая вода». Вот Иисус и предупреждает верующих города: «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну (буквально – готов изрыгнуть) тебя из уст Моих».

Далее, Лаодикия была процветающим финансовым, промышленным и торговым хабом не только Фригии, но и всей империи. Храмы города осуществляли успешную банковскую деятельность. В их сокровищницах хранили свои сбережения римские сенаторы. Сам Цицерон рекомендовал проводить обменные операции не где-нибудь, а именно там. Недаром к лаодикийцам, уповавшим на «богатство неверное», обращены слова Иисуса: «Ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ».

Но и это еще не все. В регионе по сей день выращивают особую породу черных тонкошерстных овец. Ткань из их шерсти легка, как шелк, но при этом «дышит» в жару и держит тепло на холоде. Черные лаодикийские одежды пользовались особым спросом по всей империи и были особым предметом гордости у жителей города, которым Иисус напоминает: «Не знаешь, что ты … наг. Советую тебе купить у Меня … белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей».

Наконец, в Лаодикии существовала известная фармацевтическая школа. Вещества, выпариваемые из воды иерапольских источников, использовались для изготовления всевозможных препаратов, наиболее ценным из которых была глазная мазь. Об этом-то и говорится: «Не знаешь, что ты … слеп… Советую тебе купить у Меня … и глазною мазью помазать глаза твои, чтобы видеть».

Как уже было сказано, иносказательное значение этих текстов более-менее очевидно. Тем не менее, знание их географического, исторического и культурного контекста способствует более глубокому пониманию того, как их воспринимали первые читатели.

В этом плане весьма интересны контекстные детали посланий апостола Павла христианам Коринфа. Как вы помните, после выступления перед советом архонтов на Ареопаге «Павел, оставив Афины, пришел в Коринф» (Деяния 18:1). Казалось бы – где здесь логика? Апостол только что добился успеха. Его проповедь заинтересовала представителей ведущих философских школ. Его пригласили выступить перед духовным советом города (упоминание среди обращенных женщины свидетельствует, что это было открытое общественное слушание, а не судебное разбирательство). У него появились первые ученики, среди которых как минимум один – член Совета. Никаким преследованиям он в Афинах не подвергался и ничего ему там не угрожало. Напротив, на городской агоре всегда можно было найти внимательных слушателей. Почему же апостол оставляет Афины и направляется в Коринф?

На самом деле, для этого были не одна, а целых две весьма веские причины. А именно:

1) Потенциал для более эффективного распространения Благой Вести и

2) Возможность сезонного заработка.

То, что Афины были главным греческим городом – расхожее заблуждение. Столицей город стал лишь в XIX веке, и то – не сразу (с 1829 по 1834 гг столицей Греции был Нафплион). В классический период Афины были полисом (независимым городом-государством). Причем, среди прочих эллинских полисов бытовало довольно скептическое отношение к «афинее» – сочетанию увлечения афинян абстрактными философиями и митинговой демократией (отсюда пошло слово «ахинея»). Даже евангелист Лука не удержался от ироничного комментария на этот счет: «Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» (Деяния 17:21). В составе же Римской империи Афины утратили свою автономию и стали периферийным городом в провинции Ахаия. Столицей же провинции был … (барабанная дробь…) именно Коринф!

Коринф являлся узловым перекрестком всех важнейших торговых путей средиземноморья. Он располагался на узком (6 км) перешейке, который соединял северную (материковую) и южную (полуостров Пелопоннес) части провинции. Причем, Корнифский перешеек был единственным безопасным путем между Эгейским и Ионическим морями. Плавание юго-западнее линии островов Крит и Кифера было неоправданно рискованным, так что именно через Коринф осуществлялась торговля Рима с тремя важнейшими коммерческими центрами империи – Александрией, Антиохией и Ефесом.

По обе стороны перешейка размещались морские порты Коринфа – Лехей на западе и Кенхреи на востоке. В свое время император Нерон отбросил было лопатой первый ком земли, ознаменовывая начало строительства канала через перешеек. Однако осуществить этот грандиозный проект удалось лишь к 1893 году. Но еще в VI в до н.э. между портами был вымощен волок, по которому на санях со смазанными жиром полозьями перемещали всевозможные грузы и даже лёгкие военные и небольшие торговые корабли.

Волок приносил городу такой доход, что его обитатели были освобождены от налогов. Богатство города отражала поговорка «Не всякому плавать в Коринф», а также вычурность коринфского архитектурного ордера в противовес строгости дорического и изяществу ионического ордеров. А стратегическое расположение делало город ключевым хабом для распространения Благой Вести по всей ойкумене.

Но не только роскошь и торговые связи привлекали десятки тысяч людей в Коринф. Город был меккой для любителей спортивных состязаний. Каждые два года там поводились Истмийские панэллинские игры, не уступавшие в популярности Олимпийским и Пифийским.

Для размещения зрителей и участников этих празднеств требовались сотни, а то и тысячи палаток. Именно их изготовлением и занимался в Коринфе апостол Павел, присоединившись к собратьям по ремеслу, прибывшим туда с той же целью: «нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, – потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, – пришел к ним, и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток» (Деяния 18:1-3). Доход от этого бизнеса позволял апостолу не обременять местных верующих материально (2 Коринфянам 12:13).

Атлеты приезжали в город за месяц до начала игр – для тренировок перед квалификационным отбором. Наиболее популярными видами состязаний были стадионные забеги и кулачный бой. Интерес к ним не уступал современному увлечению футболом. Не удивительно, что апостол увещевает коринфских верующих столь понятными им словами: «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его! Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы – чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу – не бесцельно! И я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую! Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив Весть для других, сам не буду допущен к состязаниям» (1 Коринфянам 9:24-27 РБО) Причем слово, переведенное, как «закаляю», буквально означает «набиваю синяки под глазами».

Ну и, кстати, упоминание о венке, «который увянет», тоже не было чуждо представлениям коринфян. Ведь если на Олимпийских играх чемпион увенчивался побегами маслины, а на Пифийских – лавром, победитель Истмийских игр получал венок из сельдерея, не особо долго сохранявший свежий вид.

Более же всего Коринф был «славен» вольностью нравов. Это был Лас-Вегас античного мира. В греческом языке был даже такой глагол «коринфировать», означавший предаваться распутству. Причем, понятие это носило скорее одобрительное, чем осуждающее значение. Наиболее искусных работниц эскорта («гейш» эллинского мира) называли не иначе как «коринфские девушки». А имя «Лаис Коринфская», которое носила жившая в V в. до н.э. самая высокооплачиваемая в истории профессии гетера (греч. – подруга, спутница), стало нарицательным.

Хотя в греко-римской культуре бытовало более-менее терпимое отношение к гомосексуальным контактом, они считались противоестественными (para physin – вопреки природе), в отличие от естественных (kata physin – в соответствии с природой) гетеросексуальных отношений. В Коринфе, тем не менее, гомосексуализм был весьма распространенным явлением. Именно в послании Коринфянам Павел впервые использует созданный им самим неологизм «мужеложники» (греч. aresenokoitai) – буквальную кальку с еврейского словосочетания mishkav zakur («лежащий с мужчиной»), использованного в Книге Левит 18:22 и 20:13 (в Септуагинте, греческом переводе Ветхого завета, – arsenos koiten).

Распространена в Коринфе была и мужская проституция. В то время, как тех, кто зарабатывал на жизнь таким образом, греки пренебрежительно называли «evriproktos» («широкий задний проход»), в Коринфе был широкоупотребителен эвфемизм «малакии» (греч. – мягкий, нежный, ласковый, приветливый). Представители этого рода деятельности отращивали длинные волосы, чтобы выглядеть женоподобно. На это-то и обращает внимание апостол, говоря: «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него» (1 Коринфянам 11:14).

Скорее всего, Павел, пребывая «в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Коринфянам 2:3), не был намерен задерживаться в городе соблазнов надолго. По окончании «палаточного сезона» он собирался поскорее покинуть Коринф. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию» (Деяния 18:9-11).

Текст Писания позволяет предположить, что на время пребывания в Коринфе Павел дал обет назорейства (Числа 6:1-21) – не употреблять алкоголь, не прикасаться к мертвому, не стричься. Лишь покинув город, он остриг голову (Деяния 18:11,18). Как это согласуется с его же словами что «если муж растит волосы, то это бесчестье для него»? Да никак! Речь в послании идет не о правиле, но о принципе: мужчина не должен уподобляться женщине. Ему же, бородатому мужчине зрелых лет и восточного вида, длинные волосы женоподобия не придавали.

Коринфянам, приходящим ко Христу, похоже, не сразу удавалось оставить привычный образ жизни – тот, что раньше считался нормой. Недаром Павел увещевает их: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники … Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего… Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Коринфянам 6:9-17). И далее апостол дает краткое и ясное руководство к действию: «Бегите от разврата!» (6:18, МБО).

Впрочем, не только вольные нравы свободных горожан снискали Коринфу такую известность. Процветало там и сексуальное рабство, античный траффикинг. Главной «святыней» города был храм богини любви Афродиты на акрополе – Акрокоринфе, почти на 600 метров возвышающимся над городом. Каждый, кто сходил на берег, – от богатого судовладельца до нищего гребца с галеры – считал своим долгом воздать богине почести, совокупившись с какой-либо из более чем тысячи жриц храма. В отличии от вольных гетер, это были иеродулы, «священные рабыни», подаренные кем-либо храму в качестве подношения.

Роль иеродул не была выбором этих женщин – они не принадлежали себе. Их тела считались не просто собственностью храма – они сами были мини-храмами. Сосудами, хранящими дух богини. Так что слова апостола, обращенные к христианам: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Коринфянам 6:19) имели для коринфян вполне конкретное значение.

Серьезная проблема возникала, когда какая-либо из иеродул принимала Христа. Ведь, будучи рабыней, оставить храмовое служение она могла лишь в том случае, если кто-либо выкупил бы ее из рабства. Но стоило это куда больше стандартной цены на невольничьем рынке. Речь шла не просто о покупке раба, а о выкупе священной храмовой собственности. И здесь апостол снова проводит аналогию, хорошо понятную жителям города: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (6:20).

Нюансы присутствия иеродул (храмовых рабынь) в коринфской церкви Павел обсуждает с максимальной корректностью, не желая кого-нибудь оскорбить или унизить. Потому-то, вне конкретного культурного контекста, его намеки и недосказанности вызывают множество разнообразных толкований. В особенности – там, где вместо принципов, на которые указывает апостол, стремятся для простоты установить неукоснительные правила.

Так, в одном и том же послании сказано и что «неприлично жене говорить в церкви» (1 Коринфянам 14:35), и что когда женщина в церкви молится или пророчествует, она должна покрывать свою голову (11:5). В итоге порой делается вывод, что роль женщин в собрании верных сводится к тому, чтобы молча сидеть на отведенном месте, накинув на голову легкую кружевную наметку. И невдомек таким ревнителям благочестия, что при предположении, что эти два указания относятся к одним и тем же женщинам, они несовместимы между собой. Молились в древности исключительно вслух (вспомните беззвучную молитвы Анны, за которую священник счел ее пьяною – 1 Царств 1:13). Пророчествовать же молча невозможно в принципе, ибо «кто пророчествует, тот говорит (!) людям в назидание, увещание и утешение» (1 Коринфянам 14:3).

Просто апостол в этих текстах касается двух совершенно разных проблем. Первое указание относилось к замужним малограмотным женщинам, которые не всегда понимали происходящее, постоянно переспрашивали своих мужей, и тем самым поднимали в собрании гомон. «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих», – пишет Павел (14:35).

Второй момент куда глубже. «Не говорит ли нам сама природа о том, что … для женщины длинные волосы – это честь? Ведь длинные волосы даны ей как покрывало (peribolayou)» (11:14.15, МБО). Однако иеродулы такой чести были лишены. Их отличительным знаком были издалека заметные наголо обритые головы. И потому им, за неимением «природного покрывала», приходилось покрывать (katakaliptomay – полностью закрывать) голову, обматывая ее платом.

[Kalipto по-гречески – покрывать. Apokalipto – раскрывать (от этого слова происходит название книги Апокалипсис, Откровение). Katakalipto, соответственно, – закрывать полностью.]

В подавляющем большинстве иеродуды были малообразованны и вряд ли сами могли нести служение слова. Тем не менее, Павел дает указание: всякой женщине, которая несет в церкви служение словом, следует добровольно покрывать (katakaliptomay) голову таким же самым образом, чтобы не казаться выше, лучше или духовнее тех, кого так поступать вынуждают обстоятельства. Если же служительница отказывается скрывать свое «природное покрывало», – пишет апостол, – то пусть обреется.

И снова, это – не универсальное правило, но крайне важный принцип церковного служения: «служащий» не должен превозноситься над «возлежащим»; подающий духовную пищу – над принимающим ее.

К слову стоит сказать, что еще не так давно критики Библии утверждали, что выкуп иеродул христианами был крайне маловероятен, ведь, по их мнению, христианство привлекало исключительно бедноту, не имевшую необходимых для этого средств. Ссылка на упоминаемого Павлом городского администратора (буквально – домоправителя, в переводе – «казнохранителя») по имени Эраст (Римлянам 16:23) категорически отвергалась – никакой градоначальник с таким именем в сохранившихся хрониках не значился. Предполагалось, что апостол просто хотел произвести впечатление на верующих Рима, приписывая своим спутникам знатные титулы.

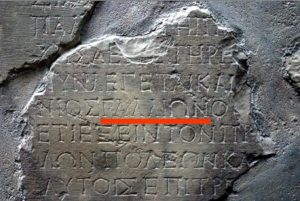

Так было вплоть до 1929 г, когда при раскопках площади перед руинами театра не была обнаружена плита с латинской надписью: ERASTVSPROAEDILIT[…]E S P STRAVIT (т.е. «Erastus pro aedilitate sua pecunia stravit» – «Эраст в благодарность за избрание эдилом вымостил за собственный счёт»). Надпись относится к тому же периоду времени, а название должности соответствует греческому эквиваленту титула, упомянутому Павлом. Вероятность крайне велика, что данным благодеянием коринфяне обязаны тому самому Эрасту, о котором трижды говорится в Писании (Деяния 19:22, Римлянам 16:23, 2 Тимофею 4:20). Так что состоятельные христиане среди спутников апостола тоже наверняка были. И, как знать, может именно Эраст был одним из коринфских «Шиндлеров»? Вот уж ирония судьбы была бы, если действительно коринфский христианин, которого родители назвали «Сексуал» (имя Эраст образовано от слова «эрос», сексуальное влечение), занимался выкупом сестер по вере из сексуального рабства.

Так было вплоть до 1929 г, когда при раскопках площади перед руинами театра не была обнаружена плита с латинской надписью: ERASTVSPROAEDILIT[…]E S P STRAVIT (т.е. «Erastus pro aedilitate sua pecunia stravit» – «Эраст в благодарность за избрание эдилом вымостил за собственный счёт»). Надпись относится к тому же периоду времени, а название должности соответствует греческому эквиваленту титула, упомянутому Павлом. Вероятность крайне велика, что данным благодеянием коринфяне обязаны тому самому Эрасту, о котором трижды говорится в Писании (Деяния 19:22, Римлянам 16:23, 2 Тимофею 4:20). Так что состоятельные христиане среди спутников апостола тоже наверняка были. И, как знать, может именно Эраст был одним из коринфских «Шиндлеров»? Вот уж ирония судьбы была бы, если действительно коринфский христианин, которого родители назвали «Сексуал» (имя Эраст образовано от слова «эрос», сексуальное влечение), занимался выкупом сестер по вере из сексуального рабства.

Впрочем, это – не единственный случай, когда домыслы критиков были посрамлены археологией. Так, Лука пишет о Павле, что в Коринфе «во всякую субботу он говорил в синагоге» (Деяния 18:1-4). На это выдвигалось возражение: вон, Филиппы – «первый город в той части Македонии, колония» (Деяния 16:12), но даже там за отсутствием миньяна («кворума» их десяти евреев-мужчин) синагоги не было – женщины собирались на субботнюю молитву у реки за городом (Деяния 16:13). Откуда же могла быть синагога в столь развращенном городе, как Коринф?

Ну, во-первых, «первый город в той части Македонии», к сожалению, – неверный перевод, опять же, вызванный незнанием исторического контекста. Следуя принципу «Разделяй и властвуй», римляне поделили Македонию на четыре части. Филиппы были небольшим поселением в Первой (восточной) ее части со столицею в Амфиполе. То есть, правильное понимание текста: «город-колония в Первой части Македонии». Коринф же был столицей всей провинции Ахаия (в провинции Македония такой статус имел город Фессалоники «где была Иудейская синагога» – Деяния 17:1).

Во-вторых, это – всего лишь голословные рассуждения. А как говаривал боевой пес Дарвина Эрнст Геккель, красивые теории вечно разбиваются об уродливые факты. Факт же состоит в том, что впоследствии, при раскопках на месте древней христианской церкви за городской стеной, были найдены фрагмент фриза с изображением семисвечника, лулава и этрога (атрибутов праздника Суккот), а также камень, некогда служивший верхней перекладиной ворот, с высеченными буквами «ΑΓΩΓΗΕΒΡ» (очевидно – фрагмент надписи «ΣΥΝΑΓΩΓΗΕΒΡΑΙΟΣ», «еврейская синагога»). Оказалось, что церковь была впоследствии выстроена на том месте, где ранее стояла синагога, предположительно – та самая, в которой проповедовал Павел.

Еще одной из «священных достопримечательностей» Коринфа была чистая питьевая вода, текущая из камня. Родник, бьющий из небольшой одиноко стоящей скалы, был обнаружен за тысячу лет до новозаветных событий. Со временем жители высекли в скале вход и обустроили в ней водоем, с которым впоследствии связали легенду о Медее – жестокой любовнице аргонавта Ясона. Влекомая ревностью, она подарила Главке, его невесте, отравленный пеплос (долгополую безрукавную накидку, одеваемую поверх туники), который вспыхнул, лишь только та надела его. Пытаясь спастись, Главка, якобы, бросилась в этот самый водоем. Следуя этому преданию, Коринфяне называли сам источник «Главка», почитали его как священный и приходили к нему набирать «святой воды» для питья. Им-то апостол и пишет: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши … пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Коринфянам 10:1,4). Он напоминает своим читателям: есть только один источник, способный утолить духовную жажду!

Наконец, в посланиях апостола Павла Коринфянам присутствует еще один намек на обстоятельства, хорошо известные местным христианам. В книге Деяний (18:12,13) мы читаем: «Во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону».

Стоит заметить, что и эта история подвергалась нападкам критиков. Во-первых, как они утверждали, столь важный город, как Коринф, должен был находиться под императорским а не под сенатским надзором. Соответственно, правитель должен был зваться претор, а не проконсул. Во-вторых, не было известно ни одного упоминания о Галлионе (брате Сенеки – выдающегося философа-стоика и наставника императора Нерона), как о правителе Ахаии. Однако археологические свидетельства, обнаруженные впоследствии, подтвердили, что Галлион действительно правил Ахаией в 51-52 гг, и именно с этим титулом. В частности, в дельфийском храме Аполлона были обнаружены фрагменты надписи с посланием императора Клавдия о восстановлении храмовых привилегий, в котором упоминается «Люций Юний Галлион, мой друг и проконсул Ахайи». Это подтверждает не только достоверность библейского текста, но и его скрупулезную точность – ведь период правления Галлиона (один год) был короче времени пребывания Павла в Коринфе (полтора года).

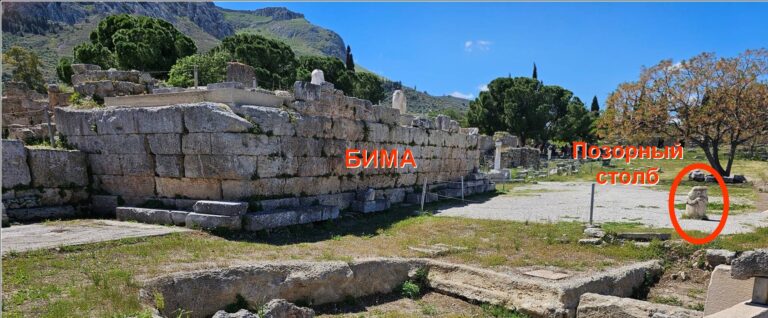

Далее, важно понимать, что под «судилищем» подразумевается не суд и даже здание суда, как говорится в некоторых переводах, а бима – высокий помост на агоре (городской площади). В суде (греч. – критерион) рассматривались уголовные, хозяйственные и административные дела. Правитель, восседавший на биме, выносил вердикт по вопросам религиозным, нравственным и политическим. Если подозреваемого признавали виновным, его тут же подвергали строгому и позорному наказанию – раздевши донага, приковывали к стоящему прямо перед бимой столбу и избивали палками.

Оказавшись перед бимой, Павел не мог не испытывать дежавю, ведь он ранее уже оказывался в подобной ситуации, и ничего доброго она не предвещала. В Филиппах его и Силу приволокли к биме, заявляя: «Сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять» (Деяния 16:20,21).

Жители переферийного македонского городка не зря с гордостью величали себя римлянами. Ведь, как уже упоминалось, Филиппы были колонией – автономным провинциальным «филиалом» Вечного города. В октябре 42 г до н. э. возле Филипп произошло решающее сражение гражданской войны, в котором цезарианцы во главе с Антонием и Октавианом одержали победу над войсками республиканцев Брута и Кассия. В награду за это Октавиан (будущий император Август) пожаловал своим ветеранам наделы здешней земли для поселения, а также гражданство («городскую прописку») Рима со всеми вытекающими привилегиями, включавшими освобождение от налогов, повинностей и телесных наказаний. Так что филиппийцы по праву были провинциалами со столичными амбициями. Гражданство Рима превозносило их в собственных глазах над другими жителями провинции, они весьма им гордились. И потому Павел будет впоследствии увещевать филиппийцев, напоминая, что наше подлинное гражданство (греч. – политема, от «полис» – город; в неказистом переводе – «жительство») – на небесах (Филиппийцам 3:20).

Ветераны (профессиональные военные, отслужившие положенные 20 лет) составляли наиболее политически активную часть жителей Филипп. Из их числа назначались и диумвиры – пары преторов, отвечавших за управление городом. Но отставным воякам все эти титулы были малопонятны, и горожане величали своих правителей не иначе, как «командиры» (греч. – стратегойс, в переводе – «воеводы»). Недолго думая, те разрешили конфликтную ситуацию с армейской простотой. Не тратя времени на выяснение обстоятельств, «командиры» для успокоения толпы, «сорвав с них (Павла и Силы) одежды, велели бить их палками» (Деяния 16:22). Позже, как известно, правителям пришлось весьма пожалеть о скоропалительности своего решения (16:38). Оказалось, что не одни они здесь – римские граждане! За учиненное беззаконие, в случае его огласки, им самим по закону теперь полагалось точно такое же наказание. «И, придя, извинились перед ними (Павлом и Силой) и, выведя, просили удалиться из города» (Деяния 16:39). Инцидент был исчерпан, однако боль от побоев прошла не сразу.

В общем, оказавшись перед бимой в Коринфе, Павел был готов к худшему. Тем более, что к шествию, возглавляемому начальником синагоги, примкнуло в предвкушении забавы немало праздно шатавшихся на агоре эллинов из числа моряков и коммерсантов, ожидающих очереди на погрузку/разгрузку судов или на прохождение волока.

Все с нетерпением предвкушали предстоящее зрелище. Однако Галлион оказался куда грамотней филиппийских «командиров» в правовом отношении. Не успел Павел и рта открыть в свою защиту, как он сказал: «Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища (бимы)» (Деяния 18:14-16).

В итоге сложилась ситуация, неудобная с юридической точки зрения. Если бы заговорщики просто избили своего оппонента, это воспринималось бы как хулиганство и, скорее всего, просто сошло бы им с рук. В портовом городе – дело обычное. Но им захотелось придать делу духовно-назидательный смысл. Они предприняли официальное обращение к властям, на том и прокололись. Ведь отказ принять дело к рассмотрению тождественен оправдательному вердикту. И теперь избиение Павла было бы сочтено за акт неповиновения. А народ-то уже настроился на развлечение, и расходиться без мордобоя никто не собирался. Поскольку же трогать Павла было больше нельзя, вместо него побили того, кто заварил всю эту кашу: «Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том» (18:17). Павел ушел от бимы оправданным, а возмездие противникам Благой Вести за их нечестивые замыслы не заставило себя долго ждать.

Событие это, наверняка, хорошо запомнилось верующим Коринфа, которым впоследствии Павел напишет: «Всем нам должно явиться пред судилище (биму) Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Коринфянам 5:10). Его читатели прекрасно понимали, на что намекал апостол.

Изучение наглядных аспектов в посланиях апостола Павла коринфской церкви не только способствует более глубокому пониманию того, как эти тексты воспринимали первые читатели, но и помогает избежать неверного их толкования, вызванного незнанием культурного и исторического контекста. Это позволяет сделать два важных практических вывода – гомилетичекий и герменевтический.

1) Гомилетический вывод. Наглядность была неотъемлемым элементом учения Иисуса. Мы видим, как следует Его примеру апостол Павел. Соответственно и нам следует, насколько это только возможно, делать свою проповедь Благой Вести наиболее наглядной для слушателей.

2) Герменевтический вывод. В отличие от циркулярных посланий (как, скажем, Ефесянам или Петра) послания Коринфянам относятся к частной переписке по конкретным вопросам. Причем, сами вопросы нам зачастую неведомы – до нас дошли лишь ответы. А потому на основе этих текстов следует не устанавливать некие универсальные правила, а стремиться вычленить принципы, заложенные в апостольские наставления верующим Коринфа, и учиться прилагать эти принципы к собственным обстоятельствам.

Сергей Головин scienceandapologetics.com

INVICTORY теперь на Youtube, Instagram и Telegram!

Хотите получать самые интересные материалы прямо на свои любимые платформы? Мы готовим для вас обзоры новых фильмов, интересные подкасты, срочные новости и полезные советы от служителей на популярных платформах. Многие материалы выходят только на них, не попадая даже на сайт! Подписывайтесь и получайте самую интересную информацию первыми!